参加ママの声

前田 文さん

家族構成:お子さん2人

(参加時3歳、1歳)

仕事内容:総合商社で化学品の営業

勤務体制:育休取得・復職

参加年度:2023年度(第二子)

物事の取捨選択がうまくなった。復職後にも活きているママボノの活動

ママボノに参加された前田さんに、ママボノに参加した理由や、ママボノの経験が前田さんにとってどのような意味があったのか、伺いました。

支援した団体について

中間提案ミーティングの様子

子どもの言葉の発達支援、特に発音指導をオンラインで行なっている団体さんを支援しました。まだ新しい団体さんで、団体認知度を上げて困ったときに気軽に相談してもらえるような団体紹介パンフレットを作りたいという思いがありました。作成にあたっては、一保護者としての目線に加えて、子育て支援に関わる方(支援センターなど)へのヒアリングを経て、どうしたら届けたい方に伝わりやすいものになるかを検討しました。そして、A4 3つ折りのパンフレットを作りました。その後、現場でも好評だという話も聞いていて嬉しいと思っています。

「気負わず大丈夫」という経験者の声と、説明会に後押ししてもらって参加

第2子の育休を迎えるときに、第1子とは違う育休にしたいと考えていました。でも、自分一人だとその実現は難しいと思ったので、「誰かの力を借りたい」と考えていました。そこで思い出したのが、大学で尊敬していた先輩がSNSで「MIRAISがよかった」という投稿をしていたことです。ママボノは、そのMIRAISとの合同説明会に何となく参加し、その説明会で「事務局が良い意味でレールを敷いてくれているので、やることがある程度決まっている」「思いきって入ってみたら世界が変わる」「そんなに気負わずに大丈夫」と、経験者からのお話を聞き、後押ししてもらって参加しました。

寝不足で大変だったが、活動の比重をコントロールできていた

成果提案ミーティングの様子

ママボノに参加していた頃は子どもがまだ生後2か月で、寝不足で大変でしたが、全てオンラインでの活動だったので、思ったよりも大変ではなかった気がしています。オンライン会議の直前まで昼寝をしていたりもしました。チームメンバー同士でお互いの予定を確認し、忙しい週は持ち帰り仕事を減らしてもらうなど配慮してもらえたのもありがたかったです。

活動を経て、物事の取捨選択がうまくなった

ママボノに参加してよかったことは、かけがえのない仲間との出会いや自身の強みへの気づきなどたくさんあるのですが、復職後に生きているなと特に感じるのは、物事の取捨選択がうまくなったことです。時間の制約がある中で目標に立ち返り、いい意味で完璧を目指さない(目指せない)ママボノでの活動を経て、切り捨てるものは切り捨てられるようになりました。例えば今までの自分だったら、部署に落ちてきたメールは全部確認して、周囲で起こっている出来事を可能な限り把握しようとして、頼まれてもいないのに自分で勝手に仕事を増やしていた部分がありました。活動を経ての復職後は、効率を重視し、切り捨てるものを切り捨てるのが上手になったと感じており、自分にとっての学びは大きかったと思います。

「見送るほうがもったいない」ママボノの活動

説明会を聞いて「エイヤッ」と申し込んだ私ですが、サポート体制がしっかりしていたので助かりました。困ったときには、事務局やチームメンバーなど、助けてくれる人がいたので安心して参加できました。参加を悩まれている方には、「見送るほうがもったいないですよ」と伝えたいです。「やらなかった後悔はやる後悔より大きい」といわれますが、その通りだと思っています。やりたいと思った気持ちに従って、思い切って参加してほしいなと思います。正直、短い育休期間中に頑張りすぎたかなと思うこともありますが、「あれだけ頑張ったのだから」と、復職後の根拠のない自信につながっている部分もあるので、多少無理をしてでも頑張っていいのかなと思います。

※この記事は、2024年に開催したイベントでお話いただいた内容を元に作成しました。

宮崎 梢さん

家族構成:参加時 お子さん2人(5歳、1歳)

仕事内容:IT企業の営業担当

勤務体制:育休取得・復職

参加年度:2022年度 復職:2023年4月

育休中の時間を充実させるには?

復職後に仕事がやりやすくなっているのは、ママボノ経験のおかげ

ママボノに参加された宮崎さんに、ママボノに参加した理由や、ママボノの経験が宮崎さんにとってどのような意味があったのか、伺いました。

ITの力で社会を良くしていきたい

IT企業で働いており、ITの力で、子どものために社会を良くしていきたいと思っています。そのために何かしたいと考えていたところ、プロボノを知って、育休中に無理なく活動できるママボノに参加しました。

育休中に社会貢献できたことにとても満足

「認定NPO法人あっちこっち」という、アートを通じて地域振興や子どもの心のケアをしている団体さんを支援しました。資金が不足しているため本来の活動に十分なリソースが割けていないという課題があったため、寄付を募るためのチラシ作成をしました。ヒアリングやアンケートを通じて団体の価値を分析し、「潜在的な寄付者」を「寄付者」に変えるような内容を目指したチラシを作りました。

プロジェクト後の話では、作成したチラシをイベントで配ったところ、寄付が増えたという声が届いています。

プロジェクトチームにデザインが得意なメンバーや、マーケット分析が得意なメンバーがいたので、チームの力が大きかったと思います。育休中にこのような形で社会貢献できたことにとても満足しています。

自分なりのルールを決めて、やりすぎないように心がけていた

ママボノに取り組むにあたり、自分で作業に費やす時間を決めないといけないなと思いました。私はやはり、子どもと過ごす時間を一番大事にしたいと思ったので、長女が家にいる時には、作業はしないように心がけました。ですので、1週間の活動としては平日だけです。長女が保育園に行っている間で、かつ、次女が寝ているときにパソコンの前に座って作業をするという自分なりのルールを決めて、やりすぎないように心がけていました。

次女が1歳を過ぎると動き回ることが多く、寝てくれないと何もできないので、市の一時保育サービスをふんだんに使わせてもらっていました。ママボノの時間だけではなく、自分のためだけの時間にも活用させてもらい、楽しく過ごすことができました。

復職の良いシミュレーションに

長女が病気になったときに作業ができないことがありましたが、チームでの作業だったので、他のメンバーに任せることができました。 自分で気をつけていたことは、返信を早めにするということと、いつからならできるのかなど、段取りを伝えるようにしたことです。これは復職の良いシミュレーションになったと思います。

自分が今まで考えたこともなかった「問い」との出会い

成果提案ミーティングをオンラインで実施

営利目的ではない社会課題に触れられたことは非常に貴重な経験でした。「なぜ芸術は社会に必要とされているのか」「人は何に心を動かされて寄付という贈り物をするのか」。それは自分が今まで考えたこともなかった問いで、仕事や育児だけでは得られない、貴重な経験ができたと思っています。

この経験を私1人の中だけで閉じ込めておくのはもったいないと思い、復職後に上司に活動報告をしたところ、「非常に素晴らしい」と言ってもらえました。今、仕事がやりやすくなっているのは、復職後にそのような目で見てもらえたからではないかと思っています。

一歩踏み出したら結果が変わる

ママボノは、「勇気がなくて一歩を踏み出せない」傾向のある人におすすめします。私自身がそうで、いつも迷って悩んでギリギリに申込みをするタイプなのです。

ですが、一歩踏み出したかどうかで結果が変わります。踏み出せば流れが進んでいくので、流れに乗ったまま、充実した育休期間が過ごせると思います。

復職後にも役立つ、自分のリソースを活用するコツ

オンラインだと上限なく時間を費やしてしまう問題があると思います。大事なのは自分のリソース。

1つには、時間です。自分が自由に使える時間は1日何時間なのかを考え、逆算して、その時間でできることを選択していました。溢れてしまうのであれば、何かを削ぎ落とす必要があります。何かをやめたり、人の手を借りたり、お金や仕組みに頼ったり。

そのようにしてサイクルを回していって、回らなくなったら立ち止まって「なぜうまくいかないのだろう」と原因を見つけ、問題を取り除いていくということをやっていくのが良いのではないかと思います。

育休中の時間を充実させるためには、振り返る時間や立ち止まる時間を見つけ、自分と向き合うことが大切ですね。 体力・意思力・時間のリソースを活用することで、より効果的に育休期間を過ごすことができるのではないかと思っています。ママボノの経験で得たこのコツは、復職してからも役に立つものではないかと私は思います。

※この記事は、2023年に開催したイベントでお話いただいた内容を元に作成しました。

青木 祐利さん

家族構成:1回目参加時 お子さん1人(0歳)/2回目参加時 2人(4歳、0歳)

仕事内容:外資金融・フィンテックベンチャー企業の人事担当

勤務体制:育休取得・復職

参加年度:1回目参加時 2016年度/2回目参加時 2020年度

私には無理!と思っていたママボノに2回参加。

異業種メンバーとの活動だからこそ、自分の良さに気付き、自信を持てました。

ママボノに2回参加してくださった青木さんに、ママボノに参加した理由や、ママボノの経験が青木さんにとってどのような意味があったのか、そして、育休中の過ごし方に迷う人たちへのアドバイスをお伺いしました。

育休期間はチャレンジ期間と決め、恐る恐るママボノに参加

初めてのチームミーティング(2016年度)

第1子の育休に入るときに、育休期間を投資期間にしようと決めていました。育休を休暇期間ではなく、チャレンジする期間にしたいと思っていたので、色々インターネットで調べているうちにママボノを見つけました。

ただ、最初に見つけたときは、「私には絶対無理だわ・・」と引いていたというのが正直なところです(笑)。プロジェクトというものを回したこともなかったし、1人でする仕事も多かったので、私には無理だろうと思っていました。でも、説明会があと1回しかないという状況だったので、とりあえず説明会には参加しました。ママボノにエントリー する時も、最後の最後まで悩んで。でも、「育休期間はチャレンジするって決めたから・・!」と思って、恐る恐る「リーダー希望」のチェックを入れて申し込みました。

明確なゴールに向かって行う異業種メンバーとの活動だからこそ気付ける自分の強み

2回目に参加したときは、第二子を妊娠する前から、育休中はママボノをするもの、という感覚でした。それは、1回目のママボノがすごく楽しくて、学び・気づきが多かったからです。それに、ママボノに参加して、自己肯定感が上がりました。私は元々、自己肯定感が低くて。人事部にずっといるのですが、普段の人事の仕事での私の発言って、ごく普通のことしか言っていないと思っていたのですが、ママボノで活動する中で、他の職種の人にとっては、私は人事として専門性の高い発言をしているんだ、ということに気付きました。他社のメンバーと一緒に活動することによって、自分の得意に気付けたところがあったと思います。

ママボノは、決まった期間の中で成果物を出しに行くぞ、というメンバーが集まっているので、知らず知らずのうちに、自分の経験や得意な部分を出し合っているんですよね。それが大きな学びになりましたし、他の業界で働いている人の考え方や発言というのが、すごくセンセーショナルでした。ママボノって異文化交流という感じで、留学にもう1回行きたいという感覚で、2回目も参加しました。

顔が見える人たちのために活動できる楽しさ

支援先団体との打ち合わせ(2020年度)

もう1つ、ママボノに2回参加したいと思った理由として、普段の仕事では、自分がやっていることが誰かのためになっているかを実感しづらい、と感じていたからです。誰かのためになっているとは分かっているけれど、実感しにくい。ママボノで支援する団体さんは、「地域や社会のためにこういう活動をやっていきたい」という想いを強く持っていらっしゃって、そんな熱い想いを持った人たちのために、一緒に何かを作り上げることを経験して、働く人間としてのモチベーションがとても上がったのを感じました。

育休期間を楽しく有意義に過ごすために、やることを選ぶ基準を決める

子育てしながら何か活動をすると、負荷もあったりしますよね。実際は、私も育休期間中は悩みながら過ごしていました。でも、だんだんバランスが取れるようになっていって、その時大事にしていたのは、何かやろうと思ったときに、その選んだ何かをやったら、自分はそこからエネルギーを得られるだろうか、ということでした。育休中にやりたいことリストも書いていたのですが、そのリストの半分は、今後のキャリアのために戦略的に考えていた何かで。将来のためにやったらいいことだけれど、だからと言って、それをすると自分が元気になれるかというと、そうではないということにも途中で気付きました。明日元気な私になれるかどうか、ワクワクできるかどうかという基準で、育休中にやることを選ぶようにしていました。

もう1つ、やりたいことが同時にいくつか出てきてしまったときは、それぞれについて、やった時のメリット/デメリット、やらなかった時のメリット/デメリットを書き出して、俯瞰してみるようにしていました。どっちをとっても何かしらデメリットがあるので、それが想定内に入ってくると、そこまでショックを受けないかなと思います。

何か選択する時に、自分がワクワクするかと、メリット・デメリットを把握しておくのが、私のおすすめです。

※この記事は、2021年に開催したイベントでお話いただいた内容を元に作成しました。

大西友美さん

家族構成:参加時 お子さん2人(3歳、0歳)

仕事内容:電子部品メーカー・事業企画

勤務体制:育休取得・復職

参加年度:2020年度

自分なりのリーダーシップを見つけ復職後に新たなステージへ

リーダーとしてママボノ参加をされた大西さんに、ママボノに参加した理由や、ママボノの経験が大西さんにとってどのような意味があったのか、お伺いしました。

自分の強み・スキルを試してみたい

第2子の育休中にママボノに参加しました。参加理由としては2つあります。1つは、会社以外の所でのチャレンジをしてみたいと思ったこと、2つ目は何か誰かの役に立ちたいと思ったことです。会社では事業企画に関わる仕事をずっとしていたのですが、ジェネラリスト的な仕事なので「自分ってどんな強みを持っているんだろう」「どんなスキルを持っているのだろう」というところで自信を無くしている状況がありました。仕事以外の所で、自分のスキルを試してみたいという気持ちがありました。

2020年度チームのオリエンテーション

はじめてのチラシ作り

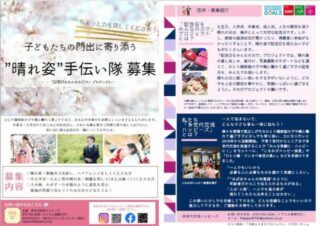

大阪府池田市にある「多世代交流ハッピーズ」という団体を支援しました。団体のスローガンは「一人で悩まないで、どんな小さなことも一緒に悩もう!」といったものを掲げていて、「多世代の交流」を通じて地域の課題を解決していくことを目指している団体でした。ママボノチームでは、地域で子育てをする人たちのために、高齢者が得意を活かして関わるプロジェクトへの参加方法を伝えるためのチラシ作りをしました。具体的には卒業式や入学式など「門出」となるイベントを一緒にお祝いしてくれる手伝いをしてくれる人を募集するという内容でした。

自分やメンバーの価値がしっかりと見えた

敢えてチャレンジとしてリーダーに手を挙げていたのですが、リーダー経験もないし、初めて出会うメンバーとオンラインということで、プロジェクトが始まる前は不安を持っていました。ただ、プロジェクトが始まってみると、それぞれの個性が尖って見えてきて、自分の得意も見えてきました。私は「プロジェクト管理・進行が得意なんだ」ということに改めて気づくことができました。一瞬で「いいチーム」にすることができたので、構えすぎずに自分らしさを出していけばそれぞれにとって代えがたい価値になると思いました。

夫の単身赴任中の活動。計画的に時間を確保

チームワークもよく、楽しく進める中でも時間管理は大変でした。夫が単身赴任中で、毎日ワンオペという状況でした。なので、子どもたちがお昼寝した時に何をするのか事前に計画を立てて過ごしていました。子どもと遊ぶ時間・自分の時間を取ることによってメリハリを作って過ごしていました。

チームで作成したチラシ

復職後の昇進もママボノ経験がお守りに

初めてのリーダー経験だったのですが、ママボノを通して自分なりのリーダーシップのいい型ができました。また、自分の強み、自分に自信が持てたことが大きな変化になりました。自分が何ができるかわからなかったところから、自分なりのリーダーシップを試行錯誤でやってみて、チームができたという実感を持つことができました。ママボノでは、最後に「相互フィードバック」としてチームメンバーそれぞれにプロジェクト中の良かったところや強みを伝え合うのですが、そこでみんなからもらったメッセージを見て、認められたという気持ちになりました。このメッセージは、復職後もお守りのようにしています。復職後は、異動と昇進があり、マネージャーとなり部下3名持つことになりましたが、気後れせずに

入り込むことができました。仕事では、チームメンバーを活かすチーム作りを大切にしているのですが、それはママボノでの経験がベースにあります。他にも、復職後の生活のシミュレーションをママボノでできたので、今も家事・子ども・自分の時間を大切にできています。

※この記事は、2022年に開催したイベントでお話いただいた内容を元に作成しました。

鈴木晴美さん

家族構成:1回目参加時 お子さん1人(0歳)/2回目参加時 2人(5歳、0歳)

仕事内容:行政機関の健康管理室に勤務

勤務体制:育休取得・復職、育児短勤務

参加年度:1回目2016年度/2回目2021年度

もう1度、素敵なメンバーとの出会いを期待して。ママボノ2回目の参加

2回ママボノに参加された鈴木さんに、複数回参加することのメリットや両立のポイントをお伺いしました。

1回目は職場復帰の不安、2回目は出会いへの期待から参加

2016年度チームメンバー(オリエンテーション)

1回目は職場復帰への不安から参加をしました。職場や仕事から離れて子ども中心の生活をしていたので、社会人としての時間の使い方やものの考え方、作業効率など、復帰してもすぐに取り戻せるのかという点で、すごく不安がありました。そのような中で、たまたま子どものイベントに参加した時にママボノのチラシを見て、ボランティアをしながら復職に向けたリハビリをしたいと思い、申し込みました。参加をしてみて、チームのメンバーは、子育てをしながらボランティアをしている同志のように感じられて、プロジェクトが終了してもメンバーとの繋がりが続いています。また、支援先の方々などそれまでの生活や行動範囲では出会えなかった方々と出会えるのも非常に価値のあることだと感じることができました。その経験があったので、ぜひ2回目も参加しようと思いました。1回目の経験を通じて、プロジェクトに参加する中で自分と同じような価値観や志を持った方と出会えることが自分にとって良い経験になることは間違いないなと思っていたので、2回目の参加は、期待と言いますか、信頼していました。正直不安はなかったです。

1回目の参加時は対面だったので小さい子どもがいる中でミーティングの時間に間に合うだろうか、とドキドキしていたのですが、2回目はコロナ禍で基本的にオンライン中心だったので、むしろハードルが下がり、気軽に参加できました。バックグラウンドなどもわからない初対面のメンバーとオンラインだけでどこまで話せるようになるのかということや、オンラインは対面よりも表情が見えにくく、意思疎通がスムーズにはかれるだろうかという不安は多少ありましたが、リーダーの方がミーティングの最初にアイスブレイクの時間を設けてくださり、たわいもない話から入ることができたので雰囲気がよかったと思います。オンラインでの参加は、例えば子どもの習い事の送り迎えをしている時でも外から参加できたり、耳は参加しながらも体は違うことができたりと、対面での参加より工夫がしやすかったです。

1回目の経験を活かして、チームに貢献

2016年度の支援先の方との顔合わせ(キックオフミーティング)

私以外のチームメンバーは、皆さん初めての参加だったのですが、”どれほどのレベルの成果物を求められているのだろうか”といったような疑問や不安は、1回目でも2回目でも共通していたように感じました。そのときに、1回目の時の体験談を提供できたことはよかったなと思っています。

1回目と2回目で、もちろん共通する部分もありますが、やはりプロジェクトやメンバーが異なると別物なので、新鮮さがあります。例えば、1回目はメンバーは皆熱いものを持っていて部活のような雰囲気がありましたし、2回目はバランス重視で無理はしないということを合言葉に個々のペースを大事にしていました。雰囲気は異なっていたのですがそれぞれの着地点やメンバーの団結力、深い関係性などは変わらないので、同志が増えていくことも複数回参加するメリットだと思います。

夫との協力体制は、ママボノの副産物

2回目は2人の子どもを育てながらの参加でしたので、日中は上の子は保育園、下の子は私と一緒でしたが、夜は夫に子どもを見ていてもらうなど、協力をしてもらいました。1回目の時は、夫は「ボランティアなんでしょ?子どものことを優先した方がいいんじゃない?」という雰囲気でしたので、理解を得るのは少し難しかったのですが、ママボノへ参加することで私がモチベーションや自信などを得ていく様子を1回目に見ていたので、2回目は、そういったプラスの面が家庭にも還元されるのであればいいんじゃないかと思ってくれるようになりました。2度の参加を通して、ママボノ参加についても、家事と仕事の両立についても、徐々に夫との協力体制ができていきました。

ママであることを活かした、社会貢献

2021年度プロジェクト完了!(成果提案ミーティングで支援先の皆さんと)

地域のママ友とは違う、育児のことはもちろん、自分のキャリアのことも相談しあえる仲間づくりができるのが魅力だと私は思っています。また、子連れで短期間でボランティア活動をできるフィールドという点でもお勧めしたいです。ママボノは”ママ”であることがむしろ活かせるという面もあるので、社会貢献したい方にはぜひ参加してもらいたいと思います。今、コロナ禍でママ友が作りにくかったり、コミュニケーションの機会が減った状況が続いています。また、言葉を喋れない赤ちゃんと過ごしていることが多くて大人と話す言葉がすぐに出てこないなど、話す機能も休みモードに変わっています。そのような状態で復帰できるのだろうかと不安に感じているママにも、仲間と繋がり、復職に向けて準備ができるママボノをぜひお勧めしたいと思います。

(2022年3月取材)

松谷彩加さん

家族構成:お子さん3人(参加時5歳、3歳、1歳)

仕事内容:前職・生命保険関係/現職・公立の中学校の教員(現在:育休6年目)

参加年度:2021年度

地方からのオンラインでの参加で、身近にはいないロールモデルと出会い

首都圏・関西圏以外の地域からオンラインで参加した松谷さんに、地方からの参加を検討中の方に向けてメッセージを伺いました

素敵なメンバーとの出会いと刺激に期待

団体への成果提案時の集合写真

ママボノを知ったきっかけは、大学の先輩です。2020年度にママボノに参加し、「興味がある人がいたら2021年度に参加しませんか」というFacebookでの投稿を見て、そこで初めて知りました。また、一番上の子が生まれてからずっと育休をとっていて、復職を予定しているのですが社会との接点があまりないので、さまざまなキャリアを積まれた方や、色々な地域の方と出会いたい、出会って刺激を受けたいと思いました。

一方で、自分にはまだスキルが足りていないのではないかという不安や、育児との両立に対する不安がありました。オンラインで参加することの不安ももちろんありましたが、オンラインミーティングには比較的に慣れていましたし、オンラインでできる範囲でやってみようと思いました。

頑張るメンバーの様子に、自分も触発

結果的に、参加をしてよかったことは、素敵なメンバーに出会えたことです。個々のメンバーの得意分野を生かして様々な提案をしてくれたのですが、その一つ一つがとても新鮮で良い刺激になりました。メンバーと関わる中で私が今までの職業で知らなかった分野について知れたことも良い経験となりました。

今まで、身近には「働きながら子育てもしているロールモデルのような女性」がいなかったのですが、様々な仕事をしていたり、転職経験のあるメンバーと出会ったことで触発されて、自分ももうちょっと頑張ってみようかなと思いました。また、メンバーと話す中で、自分の中では無かった道を知ることができてよかったです。

ママボノのオンライン参加で、他地域のママにもチャンスが広がりました

オリエンテーションにてメンバーと初顔合わせ

私の場合は、オンラインの形態がなければ参加できなかったと思いますし、地方の場合は東京などに比べて選択肢は少ないため、非常にありがたかったです。

プロジェクト中、やはり打ち合わせ中の娘への対応が大変でした。そのため、資料の作成などは夜や子どもが昼寝をしている間に行うことが多く、日中やむを得ないときには、ずっとDVDを見ていてもらうこともありました。一番ママボノが忙しかった時期は1週間のうち平日の3、4日ミーティングやその準備などを行っていたのですが、活動は短期なのでこの期間だけは踏ん張って頑張ろうと思って活動していました。ですが、プロジェクトを通して、メンバー同士助け合いながら作業できたので、大きな負担を感じることなく活動に参加できました。

ぜひ、オンラインのみでの参加形態が続いてほしいと思います。特にお子さんがいる場合は、週に一回でも対面で集まるのは大変なことだと思います。ですが、オンラインミーティングの場合は家で参加できるので、「ママ」との組み合わせとしてありがたいものだと思います。

地方にいてもプロボノに参加できるなんてラッキーです!さらに、いい経験にもなるのでぜひ参加してみてください!

(2022年3月取材)

栗橋 由佳さん

家族構成:お子さん1人(参加時3歳)

仕事内容:人材業界、アウトソーシングサービスでの営業、採用人事/2020年1月からイギリスのエジンバラ在住

参加年度:2021年度

海外駐在帯同中のモヤモヤの解消と仕事の感覚を戻すために

イギリスからママボノに参加された栗橋さんに、海外からの参加ならではの工夫や、海外在住の方にお勧めするポイントを伺いました

海外駐在帯同中の、この時間を活かしたい

イギリスに来て一年半程経った時に、駐在妻の方に向けたママボノのイベント案内を見て、ママボノを知りました。コロナの状況もあって、思うように自分が駐在期間中にやろうと思っていたことができてないという気持ちがあり、何かしたいけど何をしたらいいのだろうという焦る気持ちだけが漠然とありました。そのモヤモヤが解消できるのではないかという期待があり、ママボノに参加しました。

支援先団体とのキックオフミーティング

私は今まで1つの会社にしか勤めたことがなく、他の組織やNPOのことを知らなかったので、ママボノに参加することで、他の参加者の方のさまざまなバックグラウンドや非営利活動を知るきっかけにもなると思いました。休職して1年半程経ち、働くことを忘れかけてきているような時期だったので、ママボノに参加することで感覚が戻るのではないかという期待もしていました。また、新たな出会いにもとても期待していました。

自分のスキルを見直す機会に

実際に参加をしていて、いろいろなバックグラウンドの人が集まって、一つの目標に向かって協力しながらプロジェクトを進めていく雰囲気を味わえたことが良かったです。

また、お仕事に近いことをするなかで、自分の特性が客観的に分かったことも良かったと感じています。会社で働いていると、自分のスキルや経験をゆっくり振り返るタイミングがあまりなかったのですが、ママボノでは、プロジェクトを進めるだけでなくメンバーとのコミュニケーションを取ることも大切にし、落ち着いた状態で活動に取り組めたので、周りの人との関わりを通して自分が浮き彫りになった感覚がありました。一人で何かをしていたらきっと気付くことができなかったことだと思うので、非常に良かったです。

オンラインで仕事をする経験ができたことも良い点でした。在宅勤務でコミュニケーションを取ったり、オンラインでミーティングをしたりという、それまで機会のなかった経験をすることができました。オンラインツールは、実際に使っているうちに慣れていったので、特に不安はありませんでした。具体的にはslackというツールを使ったのですが、スムーズに使いこなすことができましたし、何か困ったことがあればネット上で調べるようにしていました。また困った時に一人で抱え込まず、誰かに相談することを心がけていました。

日本との時差も子育ても、調整しながら、無事プロジェクト完了

参加にあたって不安だったことは、時差があったことです。日本とイギリスでは夏に8時間の時差があるのですが、冬は時差が9時間になってしまうので、上手く調整できるかどうかが少し不安でした。 時差に関しては、メンバーが主に日中の作業を希望していたので、日本が14時、イギリスが朝6時などの時間にミーティングを設定していました。朝早いのは大変だったのですが、逆に朝だと子どもが寝ていてくれるので、その間にミーティングを終わらせて、日中の子どもが保育園に行っている時間を作業に当てることができました。時差は常にイギリスが日本を追いかける形になるため、作業はできるだけ前倒しで進めていました。時差の関係では、もっと日本に近い場所に住んでいる方は、より調整しやすいかなと思います。

子育てとの両立については、基本的には子どもが保育園に行っている時間に作業ができていたので、困ることはありませんでした。しかし、子どもが体調不良などで家に居ると、作業が遅れてしまったりする可能性があったので、間に合わなそうなものは早めにチームのメンバーにお願いしたりしていました。そのほか、子どもが寝た後など、自分の一日の時間の中でうまく隙間を見つけてやりくりしていましたので、家族に子供の面倒を見てもらわないといけないほどにはならなかったと思っています。プロジェクトの最後に行う成果提案の前の何日かは、それまでより活動時間が長くなった日が数日ありましたが、両立ができないほど忙しい状態にはなりませんでした。

海外にいても、新しい挑戦はできる

支援先団体との中間提案ミーティング

「なんでもやってみよう」と思う好奇心はもともとあると思っていますが、海外で生活していると、日本では当たり前と思っていたことが当たり前ではなかったり、最初は自分一人でできることがあまりに少なくて、ギャップに落ち込むことが結構ありました。ですが、ママボノに参加して、今までと違う生活をしていると割り切って、その上で興味を持てることは何でもやってみようと思えるようになりました。

仕事からあまりにも離れてしまっていたので、ミーティングでのファシリテーターの役割にあまり自信がありませんでした。ですが、ママボノはボランティア活動なので、「自分がやりたいことを試せる場所だと思ってやってみよう」と思えました。プロジェクト全体に活かせたかはわかりませんが、諦めずにやってみる、ということは海外生活でより磨かれた強みかもしれません。

海外駐在に帯同している方は、仕事を辞めてきている人も多いのではないかなと思います。日本に帰った時に、また働きたいと思っている方であれば、復職の練習になると思います。仕事に近いことをしていると感じましたし、実践に近い形で経験ができることは意義のあることだと思いました。また、ママボノに参加している人は自分のキャリアについてよく考えている人が多いという印象があり、私はその意識の高さに刺激をもらうこともできました。

そして、ママボノを終えてから、他の団体でインターンを始めました。ママボノでオンラインで仕事を進めた経験が、役に立っていると思います。インターンのメンバーは、皆さん私と同じように駐在帯同をしていて、世界各国に散らばっています。時差もあって活動はすべてオンラインなので、ママボノの時よりも時間の調整は難しいと感じました。ですが、私はママボノでオンラインミーティングをやっていたので、早い段階でコツをつかめたと思います。また、ママボノは、帯同中に何をしておけば良いかを考える一つのきっかけになったと思っています。参加前は何をしたらいいかよくわからない状態でしたが、ママボノに参加し、チームで目標に対して成果を出していくことを面白いなと感じることができました。その感覚を忘れたくないと思っていたところに現在のインターンの募集を見つけて応募したので、ママボノへの参加が次に繋がったと思います。

パートナーの海外駐在に帯同している方にも、ママボノはオススメです!

成果提案終了後、チームメンバーと支援先団体との記念撮影

海外駐在に帯同している方へのお勧めポイントはいくつもあります。

1つ目として、何かしたいけど気持ちばかり焦っていて何をしたらいいか分からない人には、すごく良いと思います。一人で考えてなかなか答えが出なくても、メンバーとの関わりを通して気づけることがたくさんあります。そういう機会を得られるのは、とてもいいと思います。帯同しているとビザの関係やパートナーの会社の決まりで帯同者が働いてはいけないケースもあるようですが、ママボノはそこを一切気にしなくてもよいところもお勧めです。

2つ目として、期間限定であることも良いポイントだと思っています。時差の調整が大変だと思う事もありましたが、それでもこの期間だけなら頑張れると思えました。

3つ目として、帰国後のことも見据えて、キャリアについて話せる友達ができるという点もポイントだと思っています。チームのメンバーとは、ミーティング以外にもオンラインでお茶会を開いたりしていました。それぞれが子育てに関することだけでなく、自分自身の今後のこともすごく考えていて、その考えを聞けたのが良かったです。ママボノ終了後も、連絡を取り合っています。

(2022年3月取材)